茨城県天心記念五浦美術館(浮世絵展)~和藍さんぽ道(ランチ)~六角堂~二ツ島(2025年5月某日)

老婆と旅する北茨城

北茨城のインターを降りて、目に飛び込んできたのは田園風景だった。その日は5月の良く晴れた日で、水がたっぷりと張られた田んぼでは、コンバインやらトラクターやらが動いていて、苗を持って歩く人の姿も見えた。

「もう田植えの季節か、早いな(月日が過ぎるのは)」

その景色を見て、私はつぶやいた。

「そうよ、あっという間よ。すぐに梅雨が来るわよ」

私の言葉に、年老いた母が答えた。

この日、私は母と二人で浮世絵の企画展を見るために北茨城の五浦美術館に出かけた。きっかけは妻がもらってきた美術館の招待券(タダ券)。大河ドラマ「べらぼう」や最近読んだ本「東海道中膝栗毛」の影響で、「浮世絵」にも興味を持ち始めた頃だった。

「お義母さんと行ってきたら?」

アートに興味がない妻は、油絵を描く母と「べらぼう」にハマる私にそのチケットをくれたのだった。

「北茨城市」は、茨城県の最北東部に位置する人口38,000人(2025年)ほどの小さな町だ。水戸から車で2時間(下道。約50㎞)離れたこの町は、野口雨情の出身地であり、岡倉天心が仲間とともに暮らした町である。

2016年に開催された茨城県北芸術祭の舞台になった町のひとつでもあり、2024年にはチームラボのミュージアムが開設した。地方の小さな町ではあるが、アートとは深い関わりのある町といえる。

一方で、町の東の太平洋には磯原海岸(二ツ島)や五浦海岸(六角堂)といった海の景勝地があり、西に花園山や栄蔵室といった山がそびえ花園渓谷があるなど、自然美に恵まれた町でもある。この豊かな自然が岡倉天心のハートをぎゅっと掴んことで、その後の芸術的な発展をもたらしたんだろうなーと思う。

「その信号を右ね」

年老いた母は、そう言いながら「左」の方を指さした。

「右じゃなくて左だろう」

母のナビなど最初から当てにしていない私は、カーナビの言う通り左折のウインカーを点灯させる。

「あはは、そうね、左ね」

高齢だから、というだけではなくて、母はもともとボケているから、そんなやり取りは昔からあったので対応には慣れている。

カーナビのいう通りに車を走らせ、茨城県天心記念五浦美術館に到着すると、

「何十年ぶりだろう。”いつうら”美術館に来るのは」

と母が感慨深そうに言う。

茨城県天心記念五浦美術館

正しくは、五浦と書いて「いづら」と読む。前述のとおり、母はもともとボケている。茨城ではまぁまぁ偏差値の高い高校を出ているのだから、頭は悪くないのだが、どこかボケている。

「五浦と書いて”いづら”って読むらしいよ」

私は母の間違えを訂正した。

「え、そうなの?」

もっとも、私もその日まで「五浦」を「いつうら」と読んでいたのだから、私も大ボケ野郎だ。カエルの子はやはりカエルなのである。

スポンサーリンク

五浦美術館の浮世絵展

美術館に入ると、母も私も熱心に展示作品を眺めた。今回の企画展で展示されていたのは、歌川広重、歌川国貞、歌川国芳の3名の絵師の作品がメインだった。

浮世絵展ー隅田川でたどる江戸の暮らしと文化ー

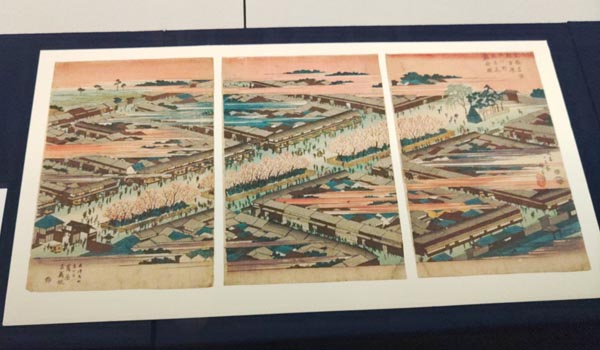

歌川広重の東都名所新吉原五丁町弥生花盛全図

今までも何度か美術館で絵画鑑賞をしたことはあったが、感銘を受けるのは大体が洋画だった。シャガールとかゴッホとかモネとかそのへんの超有名どころの作品を見て、おお、これはすごいと感動していた。日本画については、何故だかあまり興味がわかなくて、素通りしていたのだが。

蔦屋重三郎の本を読んで、その本に掲載されていた浮世絵などを見て、日本画の良さに最近気づかされた。どこがいい?と聞かれても、まぁよくわからんのだけれど。

でも、今回の企画展を見て、浮世絵の良さが少しだけわかった気がする。浮世絵の良さは「洒落ている」ところにある、と私は思った。浮世絵だけを見てもビジュアル的なものしか伝わらなかったが、キャプションを読んで浮世絵の中に込められた意味がわかる。すると、浮世絵に秘められた洒落がわかる(読んでもわからんものもあるが)。

歌川国芳の江戸自慢程好仕入 ごばん嶋

例えば、絵の中に狂歌が書かれているものがある。それと連動したというか、狂歌に「かけられた」美人画が描かれている。狂歌自体が滑稽なものなのに、それをもう一ひねりして絵にしている。浮世絵ってもっとお堅いものだとばかり思っていた(無知)ので、このようにポップなものだとは知らなかった。

他にもテーマに沿って描かれているものがあって、「東海道五十三対」「七婦久人(しちふくじん)」シリーズなどは絵を眺めながらキャプションを読んで深い意味を知ると、思わず「にやり」としてしまう面白さがあった。

歌川国芳の七婦久人シリーズ

国芳の「東海道五十三対 桑名」なんかはオチもよい。船乗りが大坊主に遭遇して「怖くないのか?」と聞かれ、「世の中の方がよほど怖い」と答えた、なんて落語みたいなオチである。

歌川国芳の東海道五十三對 桑名

浮世絵は「うつろう世」を示すともいわれているが、浮世絵自体も時が移ろえば絵師が変わり作風も変わっていった。江戸から東京へ変わった頃の絵師「小林清親」の絵がよかった。どこか「わたせせいぞう」チックな感じ(現代風。バブル風)がしたのは、影・光を描写しているからか?

小林清親の浮世絵

そんな感じで私は浮世絵の世界に没頭した。母は私よりも時間をかけて回っていたので、同じく企画展を楽しめたのだと思う。

鑑賞中、トイレを我慢していたので、見終わるなりトイレに行く。用を済ませて、トイレの外に出る際に、展示されていたポスターに目が留まる。

「この旅は、きっとエモい」というキャッチコピーと一緒に、「わたせせいぞう」を更に現代風にした(ちょっとアニメチックにした)6枚のイラストが並んでいる。そのイラストに描かれているのは、どこかで見た風景。それらは茨城県北地域の観光地で、このポスターは茨城県北をPRするためのものだった。あとで調べてわかったが、このポスターは2023年に行われたデスティネーションキャンペーンのもののようで、ちょい古い。

(この旅は、きっとエモい、か。エモいね。エモい、確かにね、そうかもね)

と一人ポスターを眺めて納得する。「エモい」という語感に若さを感じ、あまり使ったことがない言葉なので新鮮さを感じた。

今日、これから先、私も県北のエモい旅を楽しむのだ。

年老いた母と一緒に、というのがまたエモいではないか。

スポンサーリンク

和藍さんぽ道でランチ

ポスターのキャッチコピーにまんまと感化された私は、旅情が一気に増幅し「せっかく北茨城まで来たのだから」と近くの店で食事をすることにした。

和藍さんぽ道の外観

五浦美術館の近くにある「和藍さんぽ道」という古民家風のカフェ?にぶらっと立ち寄ってみる。外観だけではなく家の中も「古民家風」というか「風」を取った、まんま「古民家」。お店というよりは、人の家の中にお邪魔する感じ。

玄関があって、靴をそこで脱いで家に上がって、廊下があって、畳部屋があって、そこにテーブルがいくつかあって、座布団が敷かれていて、縁側にはテーブルとイスが二つあって。やはり、「家」だ。家でしかない。

別の部屋には手作りと思われる雑貨や衣服が売られている。メニューはしらす丼、中華丼、カレー、志那蕎麦セットなど。

「背が高いんですね」

先に来ていた客に言われる。

「そうなんですよ」と、笑顔で答える。

「何センチあるんですか?」と、客に聞かれる。

控え目に言っても背の高い私は、初対面の人とこのようなやり取りをすることが多々ある。毎度同じ返答でもつまらないから、少しも笑いを取ってやろうと思ったが、頭の回転が鈍いもので気の利いた返しが思い浮かばない。

「189センチですね」と、普通に答えた。

注文を済ませ、少しして料理を運んできた店員にも「背が高いですね。何センチあるんですか?」と聞かれた。

「189センチです」とまたしても普通に答えてしまった。なんてつまらない男だ、私は。浮世絵を散々眺めて、脳みそが少しはやわらかくなっていただろうに、面白い返しが何も思い浮かばない。だが、この旅先の飲食店でのやり取りに、少々のエモさを感じた(いや、使い方あってる?)。

和藍さんぽ道では、志那蕎麦セットをいただいた。昔ながらの中華そば、といった見た目と味が、店の風貌にマッチしていて、食欲だけではなく旅情もそそった(いわばエモい)。

志那蕎麦セット

六角堂にて

昼食を済ませると、六角堂に向かった。五浦美術館から車で3分。六角堂は岡倉天心ゆかりの地ゆえに、ここまで来て行かない訳にはいかないだろう。

「ずいぶんさびれたわね」

六角堂の受付で母が失礼なことを突然言い出した。そんなことはこの場を離れてから言えばいいものを。

「なんで、わざわざ、この場でそういうことを言うのかな」

母に苦言を呈す。なんていうか、こう、浮世離れしているんだよな、母は。

以前、一緒にみやぎん寄席に行った際も、待ち時間に「見てみて、あのお客さんすごい太っている」なんてことを、それほど小さくない声で言うものだから、困る、というか恥ずかしい、というか、申し訳ないというか、何とも居たたまれない気持ちというのを味わわせてくれた。

「70歳以上は50円引きになるのね」

六角堂の受付で、料金表を見た母が言う。

「そうなんです。身分証をお持ちですか?」

受付の女性が言う。

「ちょっと待って」

母がごそごそ鞄の中を漁り出すが、なかなか身分証が見つからない。

「いいよ、50円くらい。いいですよ、普通料金で払います」

面倒になって私が受付の人に言う。

「いえいえ、大丈夫です。50円引きしておきますね」

受付の人が親切に言ってくれた。

「あ、見た目で70歳以上ってわかりますものね」

その親切に対して、嫌みのようなことを言ったのは、母ではなく私だった。

「いえいえ、そういう訳ではなくて」

受付の人を少々困らせてしまう。やはり私は、母の子だと再認識させられた。

六角堂

六角堂からの景色が劇的にエモい

岡倉天心の茶の本

茶道を通して、日本の思想や文化を欧米に紹介する目的で書かれた本。

二ツ島

「いやぁ、よかったわ~六角堂」

満足そうに、母が言う。六角堂では、岡倉天心という人物に触れ、圧巻の海岸風景を眺め、エモーショナルな時間を過ごせた。

時刻は14時半をまわっていた。この日は私が晩御飯当番だったので、そろそろ北茨城を出ないと晩御飯の支度が間に合わなくなる=嫁にぶっ飛ばされる。五浦美術館、古民家ランチ、六角堂とまわってきて、北茨城のエモい旅をそれなりに満喫できていたが、もう一か所くらい尋ねて止めをさしたいところ。

「そうだ、二ツ島行こう」

「この旅は、きっとエモい」より遥か昔、1993年に使われたJR東海のキャッチコピーをもじらせて、母に提案してみたら、まんまと乗ってくれた。

そうこなくっちゃいけない。今日の北茨城の日帰り旅行で、今まで育ててくれた恩を少しばかりでも返したい。

二ツ島。それは北茨城市の磯原海岸にある、大小二つの島……だったところ。二つのうち一つ、小さな島は2011年の東日本大震災で消失してしまい、今は大きな島のみになってしまった。

二ツ島

「島」といっても大きさ的には「岩」程度のものなんだけれど、砂浜から少しだけ離れた場所に大きな岩がポツンと存在しているのは、なかなか絵になる風景である。

「これは絵になるわ!」

と言って母は二ツ島を写真に収めだした。母の場合の「絵になる」というのは比喩なんかではなくて、実際に油絵を描く人だから、絵の題材にするのだろう。

「これはいいわ、これはいい!」

と何度も言うものだから、連れてきて良かった、と思った。

「今度絵に描こう、二ツ島! 面白い!」

夢中で二ツ島を写真に撮る母。どれどれそんなに良いものかと、私も二ツ島を写真に撮ってみる。

岩の根元の一部に空洞があって、先の方の岩が細く伸びている様は動物の象のように見えて、それが平坦な砂浜と水平線にどっしりと置かれている風景は、少し異様に見えて確かに面白く、美しい。

「うつくしま、ふたつしま」だ(またパクリ)。

面白いが二ツ島だけだと味気ないように思えてきて、絵の中に写真を撮る母の姿も添えてみた。

撮った写真をその場で見てみたら、ガニ股で写真を撮る母が映っていたので、これでは絵にならない。絵心もエモ心もないがエロ心だけはある私としては、こういうのはやはり若い女性が水着で立っている方が絵になる。

でも、ガニ股の母と二ツ島という組み合わせは、これはこれで世に「二ツ」とはない写真だろう、そう思うと私はおかしくなって「ニッ」と笑った。

二ツ島を写真に撮る母。

二ツ島付近から磯原海岸を眺める