借金と植物にまみれた牧野富太郎の物語

偉人と借金

狂気じみた植物への愛情。破壊的な経済的観念。妻への熱烈な愛情とそれとは裏腹に節操がない性欲。

朝井まかての小説「ボタニカ」の主人公であり、実在した植物学者・牧野富太郎は、いろいろな面でいわゆる一般的な日本人(ある程度の過去から現代まで)の範疇から「逸脱」していた。どの行為にも悪気がない。だから余計に厄介である。

特にお金の面は逸脱が過ぎている。金に糸目をつけず、あちこちに植物の採集旅行へ出かけ、書物も山ほど買ってくる。月給以上に金を使うから、借金は膨らむ一方。一時は現代でいうところの億単位の借金を抱えたという。それを救済してくれる人が2度も現れたにも関わらず、金銭感覚は改善することがなかった。

読んでいて、かの内田百閒先生を思い出した。内田百間もまた、借金(錬金術と呼ばれている)の名人であった。この借金の名人二人に共通するのは、入ってくる金よりも多くの金を使ってしまうことにある。

そんな二人は借金以外にも共通点がある。二人の人生はともにメディア化されている。牧野富太郎はNHK朝ドラ「らんまん」、内田百間は黒澤明監督の遺作「まあだだよ」。生きた年代もかぶりがある(牧野富太郎は1862年生ー1957年死去、内田百間は1889年生ー1971年死去)。

両者ともに家は酒造りの仕事をしていた、という点も同じであり、家業を継がなかった点も同じ。ただ、百間先生は酒豪であったのに対し、牧野富太郎はあまり酒を飲まなかったのは対照的である。

そして、牧野富太郎も内田百間もいわゆる「奇人」のイメージがありながら、多くの人に愛され、偉業を成し遂げている。

牧野富太郎は「日本の植物学の父」といわれ、2,500もの植物に命名し、1,000もの新種を発見した。多くの植物図鑑を世に放ち、誕生日の5月22日は「植物学の日」になっている。

かたや、内田百間は夏目漱石の門下生になり、幻想的で怪奇な小説を書いたほか、阿房列車シリーズという名紀行文をはじめとする多くの名随筆を現世に残した。

かのような偉業を成し遂げたのは、二人が好きなものをとことん追求する心を持っていたから、それをするためには、金というものに縛られなかったから、だと思う。金に縛られない、という器の大きさ。これは明らかに「私」にないものだ。

この文章は、ドン・キホーテで6,000円ほどで買ったノートパソコン(panasonic レッツノート CF-SX3)で書いている。要求スペックが高騰する一方のWindows11からLinux Mint(フリーのOS。古いPCでも動作可能)に乗り換え、少しでも長く使ってやろうと画策した結果だ。

他にも、ポイントがつくアプリをスマホに入れて、「少しでも安く」と貰ったポイントを月々の支払いに当てているし、洋服はアベイルとかGUとかばかりで安くて長く着れそうなシンプルなものばかり買っている。一発逆転を狙おうと宝くじを購入するが、9,000円分買うのが関の山。お二人に比べて、なんとせせこましいことか。

かくいう私も最近、何分大きな買い物をして多額の借金を背負うことになった。

そのための今の節制生活であり、毎年行っていた家族旅行も来年は断念する予定だ。

しかし、「ボタニカ」を読んでそれもどうかと思うようになった。

金がないなら借りればいいじゃない!

そうだ、人生を金に縛られてはいけない。一度きりの人生、楽しく生きなければ意味がない。偉業を成し遂げるためにも、お二人を見倣って今の節約生活にピリオドを打ち、欲しい物ややりたいことに金を費やそうと思った。

「来年も旅行に行こう。借金してでも行こう!」

妻にそのようなメッセージを送ると、

「借金は嫌! 頑張って節約して貯金する!」

このような返信があった。

それに対して(何をつまらないことを! 金なんて借りればいいだろ!)とは言えない私。

そこで気づいた。私が縛られているのは、金だけじゃないことに。

ボタニカ/朝井まかて

百鬼園随筆 (新潮文庫)

植物の魅力

私はいわゆる低山ハイカーだった。近場の低い山ばかり登って、低いピークを数多く踏むことに生き甲斐を感じていた。

ハイカーの中には、山野草に詳しい人がいる。山に登っているうちに山野草を好きになったのか、山野草が好きだから山に登るようになったのかはわからない。「ボタニカ」の牧野富太郎は明らかに後者だけれど。

私の場合、いくら山に登っても、植物に詳しくなることはなかった。詳しい人と一緒に登ると「これは○○草だよ」と親切丁寧に植物の名前を教えてくれる。その時は「へぇ!」「ほぉ!」と感嘆の声をあげてたいそう喜びはするが、その後すぐにきれいさっぱりと植物の名前は忘れてしまう。興味がないから?

いや、植物に興味がないことはない。ホームセンターに行けば、植物のコーナーをふらつくのが好きである。覚えられないのは、単に記憶力が乏しいからだろう。

そんな私が、最近覚えた植物がある。それは「タビビトノキ」。

何? このかっこよくてRPG感丸出しの名前は?

沖縄旅行に行った際に見つけたこの木の名前に惚れて、それからというもの、ホームセンターに行けば必ずこの木を探してしまう。

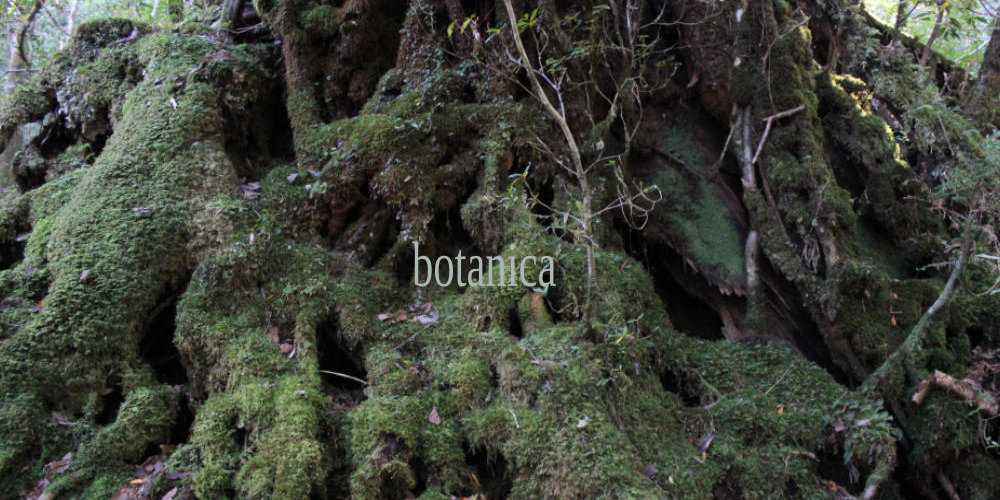

他にも、一風変わった姿形をしている植物は好きだ。同じく沖縄で見かけた「ガジュマル」なんかは大好物。うねうねとした感じで今にも根っこが動き出しそうな君の悪さ、たまらない。

山に登っていると、一見気持ち悪さや気味悪さを覚えるような植物に遭遇することがある。どうしてこうなった? と思うような形をしていて、まるで生命を宿しているように見えて、それが薄暗い山の中で遭遇するものだから、尚いっそう気味が悪い。その気味の悪さが、とても興味をそそる。思わず立ち止まり、パシャパシャと写真を撮ってしまう。

植物園に行った時も同様で、連れて行った妻子どもには「何でそんなものを撮るの? 気味が悪い」と私が気味悪がられることもしばしば。好きなものを写真に撮って何が悪い。

そんなことを言う「君が悪い」と言ってやりたくなった(言えなかったけれど)。

牧野富太郎の植物図鑑

四季の散歩が楽しくなる [決定版]雑草・山野草の呼び名事典